我和Karlan从港汇出来,沿着肇嘉浜路和南丹路走,绕了一圈才走到天文台。威马逊台风刚过,是晚云高风冷,极适合闲步,轮廓清柔的弯月在薄云与修长建筑物缝隙中隐现,浩渺又清冷。走到南丹东路和文定路的交叉口,就是天文台了。我对着他漂亮清秀的面孔看了一眼,然后说再见。然后沿着文定路向北走去了。

天文台楼顶的大球很显眼,很远就能看见。走在南丹东路上,老远看到大球的时候,我跟Karlan说,小时候不知道那是什么,只奇怪很多学校楼顶都有个球,还以为是个水塔什么的。Karlan说,去北京国家天文台,并不记得地名,出了地铁凭记忆走,老远看见大球便是。又说,大城市里的天文台,球里面其实并没有望远镜。

说到望远镜,Karlan把手里一直提着的袋子给我,之前说好的,带不走的几本书,留给了我。这次见面也是这个目的。他下周二就要回美国了。于是相约在港汇见面,去满记吃水果。为什么要吃水果呢。他白天去丹阳配眼镜,火车上饿了一天,问他晚上想吃啥,他却答,水果。我这种肉食动物自然不能理解饿了想吃水果的因果关系。他答,肠胃想吃点清净的。我叹道,菩提不是树,明镜也非台。

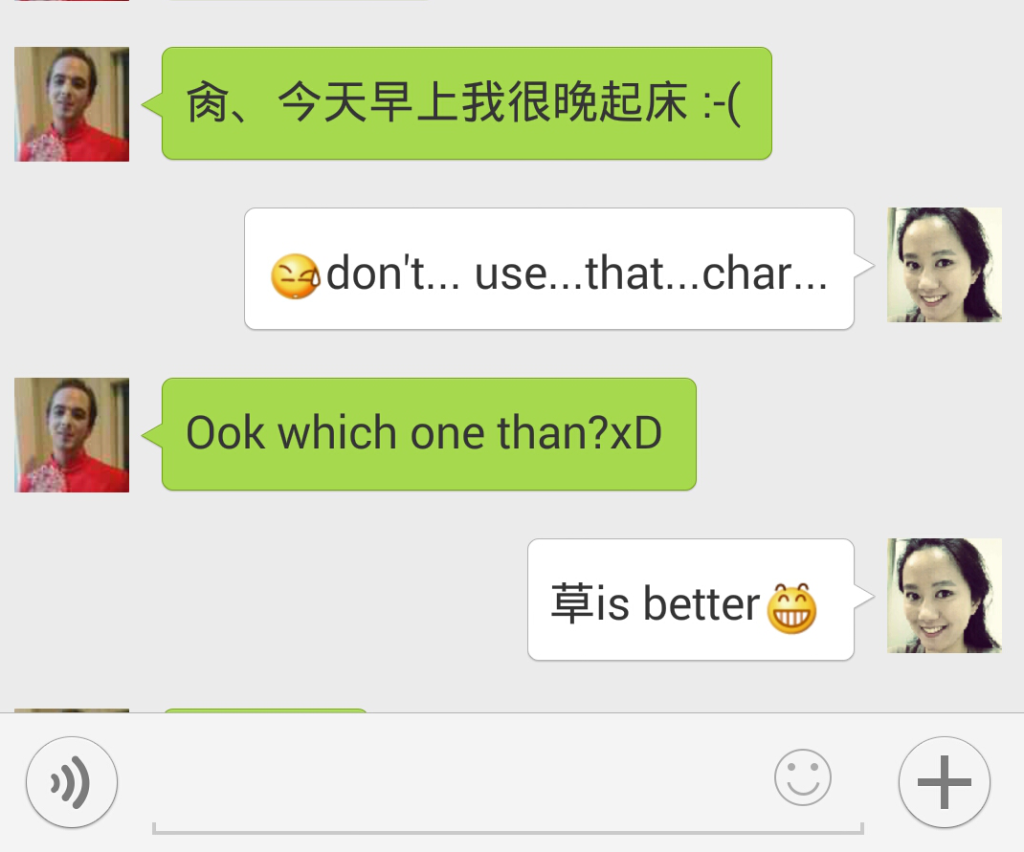

当然是在短信里说的。上次从美国回来以后,Karlan用了一段时间微信,头像和豆瓣上的一样,气定神闲微笑的小人头像。后来又不用了,说是很费眼睛很伤神。他性情极为寡淡。曾有学天文的朋友托我要他的联系方式,询问申请天文PhD的信息。我犹豫了一会还是给了他,然后惴惴地嘱咐道,他为人腼腆害羞,不善社交,可能沟通上会有些障碍……

后来我们在港汇吃芒果西米捞的时候,Karlan说,他在微信上和那位朋友说,我不喜欢挤牙膏式的提问,你想好三个问题,再来问我。当然那位朋友就被吓跑了。他说起这事的时候是带笑的,好像在回忆小时候爬树摘果子。我也只好一起笑。

算起来我和Karlan见面不超过三次,上一次是Karlan自美国回来,给我带了Mauna Kea的纪念品。也是在天文台附近吃了一顿饭,他把Mauna Kea的小徽章和超大码T恤给我,很羞赧地说,对不起只有超大码的了。T恤背面是山上几面大镜子的口径比例图。我知道他此行会去Mauna Kea,却并未曾想他会带那里的纪念品给我。他出发前短信里说会带点好玩的回来。我回了一个很有我风格的“racooooooooooooooon”,短信发出去的时候他大概已经在飞机上了。我想象他半个月后回来开机看见这条短信的表情,乐不可支。

那会儿我们刚一起去过玻璃博物馆。那是第一次见Karlan。剑眉星眼,顾盼含笑,酒窝令人印象深刻。秋半吴天霁,清凝万里光。不过他和这个国度里大多数直男一样,穿着极为简单和缺乏审美(夏天里就是T恤短裤凉鞋),万幸的是很干净。

这之前我们也并没有聊过许多。豆瓣上的对话不超过五句。有天我突然兴起,在他状态下回复道,我们去玻璃博物馆吧!于是就一起去了。

回到家以后,打开他给的袋子。里面是一本天文爱好者奥赛增刊,一本复印的罗思的天文学手册,还有一本《天生的跑者》,已故登山家严冬冬的译作。打开的时候一张明信片掉了出来。是NASA的明信片,是zeta ophiuchi的照片,改变视角可以看到不同的色彩。绚烂异常。

我是怎么认识Karlan的?啊,我想起来了,我在豆瓣上开了一个天文科普的小站。有人送了我40颗小豆。我受宠若惊的点开金主的页面,头像是一个气定神闲微笑的小人。