这个令人不舒服的用法,其实算得上是一种母语的负迁移。在英语中,”f[beep—-]k”相较于其本义,在口语中似乎更倾向于是一种curse(勉强翻译为诅咒),类似于“damn”或者”sh[beep—-]t”,只不过程度更重,在电视里出现会被beep掉的。

汉语中的cào,跟英语的fuck很像,在没有丢失其基本义的同时,在口语中被大量用来作为curse使用。你为手机失手落地脱口而出的那个“cào”,并不意味着你真的要去这么做。

但这位母语为德语的日耳曼同学并不知道,汉语的文本载体——汉字,作为一种表意文字,它所承载的信息量并不完全等同于它所表示的语言所承载的信息量。只要我们稍加注意就会发现,文化禁忌词是很少有同音词的。比如“制造”的“造”在古汉语中其实念”cào”,但后来逐渐演化成了”zào”,原因和我们现在越来越无法直视“逼”这个字(和词)的原因是一样的。同样的,我们在写出这些禁忌词的时候,有时候也会因为“无法直视”而用近音词代替。当然,这种近因词代替禁忌词的习惯之养成,还仰赖于网络中禁忌词的屏蔽机制。

这些因素都直接或间接导致了“cào”这个词从意义上的分化——表动作和表感叹,演化成了文字上的分化——本字表基本义,近音字表口语中的感叹。而这种分化是表音文字所指示的语言里所没有的。比如f[beep—]k就是f[beep—]k,没有其他变体。

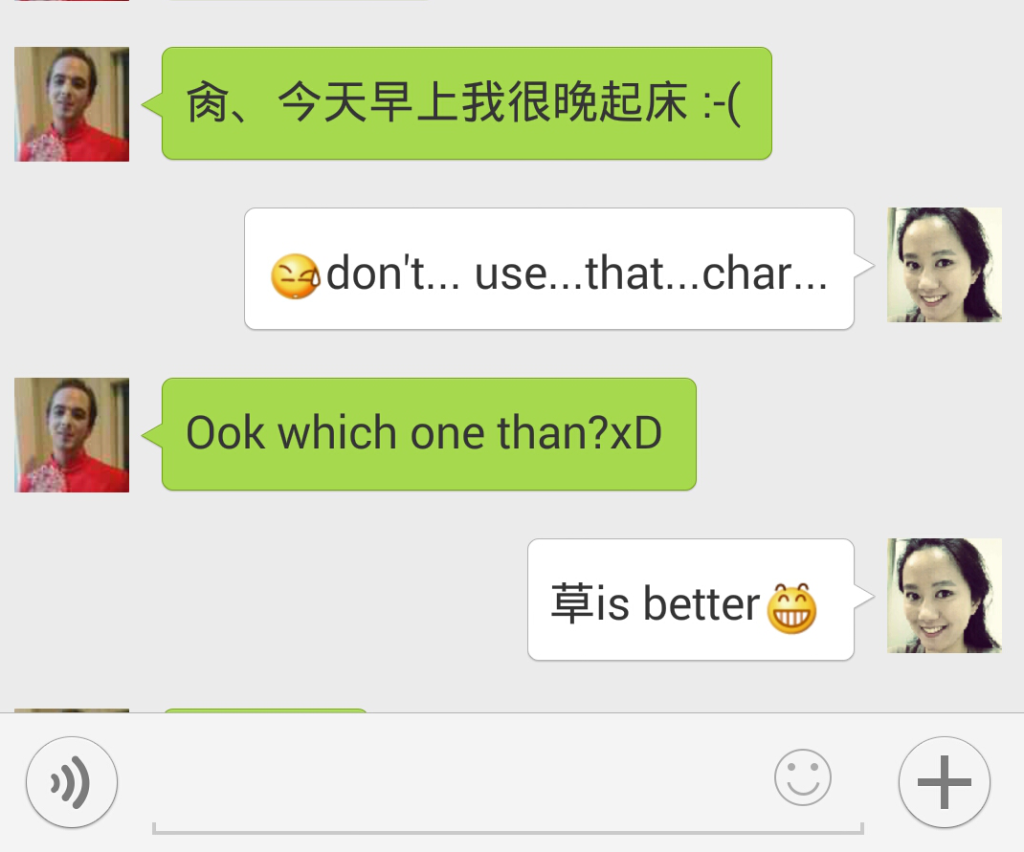

所以我们平时在网上随便写个“草”或者“卧槽”谁也不会说什么——至少我所在的这个阶级不会说什么,但你写一个本字出来试试,别人准拿砖头把你头打破。上次我的一个朋友看到我的这个学生用这个字就很生气,觉得非常不雅,并表示自己“只在红楼梦里见过”,但“从来没说过这个字”。——他肯定说过,只是他不知道那个词的本字就是它罢了。