Category Archives: 閒情

困成狗

连续好多天的过敏症终于在双休日平息。周日我戴着口罩从浦东跑到宝山,发现良民证没带,再从宝山跑回浦东拿良民证,然后又跑到宝山,结果发现并不需要良民证。我跑去一个川菜小面馆,给自己点了很多好吃的。结果把自己辣得够呛。本来因为过敏症不停打喷嚏流鼻涕,就已经把嘴巴鼻子周围的皮肤蹭破了。吃完辣的可好,火上浇油。

周一我为了几张证明在外环狼奔豕突,从世纪大道跑到康桥,再从康桥回世纪大道,再从世纪大道跑回康桥,再从康桥跑到市内……

疲力尽但依旧目光炯炯。我去肇嘉浜路买了程序猿啊黄推荐的“肚子里有料”包子铺的奶黄包和肉包,然后又回静安寺。

到晚上困倦轰然袭来。早晨起床跑步像踩在棉花上。左脚踝隐痛令人不安。

整个一天都保持了这种困倦的状态,想念舒适的小床。咖啡也救不了。

口鼻附近的上皮组织纷纷脱落。

Protected: 乘法口诀表

while的loop

非常基本,但这是很值得我记住的一课。问题其实很简单,只是脑子没有转过来。而且我不确定的是到底是一时没捅破窗户纸,还是一直没有这种sense。后者就比较糟糕了——但我记得我如今做的很多事都是为了打破这种成见。

照书撸了段程序却不知道怎么执行的。按照自己的理解把程序改了改,居然效果一样。郁闷的是还是不知道怎么执行的。

啊羊和啊黄都提供了非常耐心的指导。啊羊让我把代码放到gist里去,告诉我赋值的概念,啊黄则告诉我python是一条一条执行程序的。两人都不约而同地在微信里说:头脑模拟执行。

我当时的回答是,I have no idea what you are talking about.

但想通了就很简单了。真开心。

btw,gist是个好东西。可以放代码片段。

cathysia@mancinism:~$ python

Python 2.7.6 (default, Jun 22 2015, 17:58:13)

[GCC 4.8.2] on linux2

Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.

>>> length=5

>>> breadth=2

>>> area=length*breadth

>>> print ‘Area is’, area;print ‘Perimeter is’, 2*(length+breadth)

Area is 10

Perimeter is 14

>>>

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ if.py

if.py: command not found

cathysia@mancinism:~$ python if.py

File “if.py”, line 3

if guess == number

^

SyntaxError: invalid syntax

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ python if.py

File “if.py”, line 5

print ‘Congratulations, you guessed it.’

^

IndentationError: expected an indented block

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ python if.py

File “if.py”, line 8

elif guess < number

^

SyntaxError: invalid syntax

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ python if.py

Enter an integer:40

No, it is a litle higher than that

cathysia@mancinism:~$ 50

50: command not found

cathysia@mancinism:~$ python if.py

Enter an integer:60

No, it is a little lower than that

Done

cathysia@mancinism:~$ python if.py

Enter an integer:42

Congratulations, you guessed it.

(but you do not win any prizes!)

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ python if.py

Enter an integer:42

Congratulations, you guessed it.

(but you do not win any prizes!)

Done

cathysia@mancinism:~$ python if.py24

python: can’t open file ‘if.py24’: [Errno 2] No such file or directory

cathysia@mancinism:~$ python if.py

Enter an integer:24

No, it is a litle higher than that

Done

cathysia@mancinism:~$ python if.py

Enter an integer:43

No, it is a little lower than that

Done

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ python while.py

Enter an integer : 23

No, it is a little higher than that.

Enter an integer : 295

The while loop is over.

Enter an integer : 42

Congratulations, you guessed it.

Traceback (most recent call last):

File “while.py”, line 8, in <module>

running=faulse

NameError: name ‘faulse’ is not defined

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ while.py

while.py: command not found

cathysia@mancinism:~$ python while.py

Enter an integer : 42

Congratulations, you guessed it.

Done

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ python while.py

Enter an integer : 24

No, it is a little higher than that.

Enter an integer : 43

The while loop is over.

Enter an integer : 42

Congratulations, you guessed it.

Done

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ python while.py

Enter an integer : 24

No, it is a little higher than that.

Enter an integer : 43

Enter an integer : 42

Congratulations, you guessed it.

The while loop is over.

Done

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ python while.py

Enter an integer : 24

No, it is a little higher than that.

Enter an integer : 43

Enter an integer : 42

Congratulations, you guessed it.

The while loop is over.

Done

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$ python while.py

Enter an integer : 24

No, it is a little higher than that.

Enter an integer : 43

No, it is a alittle lower thant that.

Enter an integer : 42

Congratulations, you guessed it.

The while loop is over.

Done

cathysia@mancinism:~$ vim

cathysia@mancinism:~$

13毫米冲击钻

我曾有个用起来很得心应手的工具箱。点评团购的时候,一百多块购得。应该是local牌子,但不妨碍它做工精致,质量佳。我用它改造了狗弟小时候用的狗笼子,使之变成一个狗厕所。我还用它组装了一个布艺沙发,没有电动钻,我凭蛮力把螺丝一个个拧到木头缝里,手上生满了茧。后来我的天狼折射望远镜的脚架瘸了一个腿,外出观测当天早上,我一边打着哈欠,一边从那个工具箱里掏出扳手来,在早晨阳光下,一点点地把脚架中间的螺丝拧紧。

搬家的时候非常仓皇,这个工具箱我竟然忘记带上。只能再买一个。上网去查那个牌子,果然是local牌子。我想再买一个带电钻的工具箱,因为上次徒手拧沙发的螺丝拧得手疼,看见视频里的师傅拿电钻拧螺丝,刺溜一下螺丝就钻到木头里去,羡慕得很,再不想受罪。然而电动工具这个东西,好起来没个边,穷逼就暂时搁下了。

前几天京东的史丹利百得在做活动,分期免息。每个月六十块,反正我京东白条额度多得用不完,何乐而不为。虽然内中不包含电钻,但看图片,工具们摆在匣中,手柄黄黑相间,是史丹利百得的logo颜色,看起来风格颇似我之前的那个,便下手了。

史丹利百得,Stanley Black&Decker,是美国的一家享有盛誉的工具生产商。由生产门闩、铰链和门窗五金件的史丹利公司和生产电动工具的百得公司合并而成。作为一个制造业猎头,没挖过他们家的人简直愧对我司招牌。

然而东西到手后我非常失望。扳手粗糙,合模缝处兹兹啦啦刮手,die casting工艺堪忧。果然这世界除了德国人和日本人以外都不能信任。我气哼哼地退了货(还因为没有发票扣了17个税点!但我真的没收到发票!)

复仇的火焰在我心中熊熊燃烧,当下我就订了博世的一套13毫米冲击钻套装。

博世是德国的工业企业巨头,领域跨汽车、工业、家电、消费品、建筑技术等,中国总部设于上海,其电动工具分公司设于杭州。这一点说来挺奇怪,杭州是个轻纺发达的城市,却有三家声名显赫的电动工具公司在此设厂,除了史丹利百得和博世之外,还有美国的实耐宝。(实耐宝在萧山,不过萧山也算杭州辖区anyway)

博世的耀眼成就主要在汽车领域,为人所知则是在家电消费品,然而这并不意味着它其他方面不强。博世的电动工具在业内也是顶尖的。所以当我下订单的那一刻我的心情是无比自豪的!以至于我决定即刻从淘宝上买点可以使这套工具派的上用场的半成品回来装装。

这套工具到手后我又有点小失望,和后悔,和我之前的那套用得很利索的手动工具不同,这套电动工具零配件少得多,没有起子和螺丝刀的手柄我可怎么用里面摆放的整整齐齐的这些螺丝刀头子?

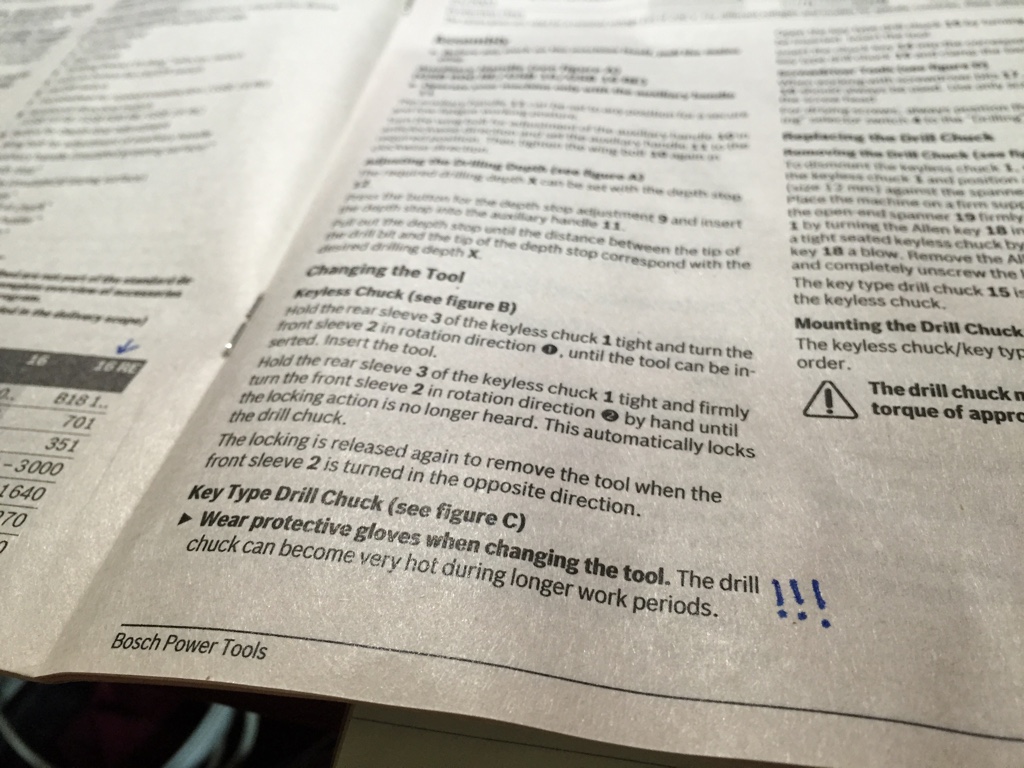

淘宝订购的挂桌送到的当天早上,我才打开工具箱的说明书开始看。作为一个在校绩点2.6的学渣,我有一个不可多得的好习惯就是买到一个产品的时候,第一件事是通篇阅读说明书。

我还记得有次一个不相熟的男的和我谈互联网产品的种种,当中举例说,“比如说你买一个电子产品回来,你会把说明书都读一遍吗?哪个傻叉会这么做?”我当时低头扒饭不说话,心里是很不服气的。到现在我已经可以坦然面对这些说别人(我)傻叉的大傻叉。他们不懂,在说明书里往往能得到很多被忽略的东西。

比如说,我在“更换头子时请佩戴手套”一条重重画了三个感叹号。我怎么没想到刚使用过的头子会很烫呢,还好我事先看到这一条!

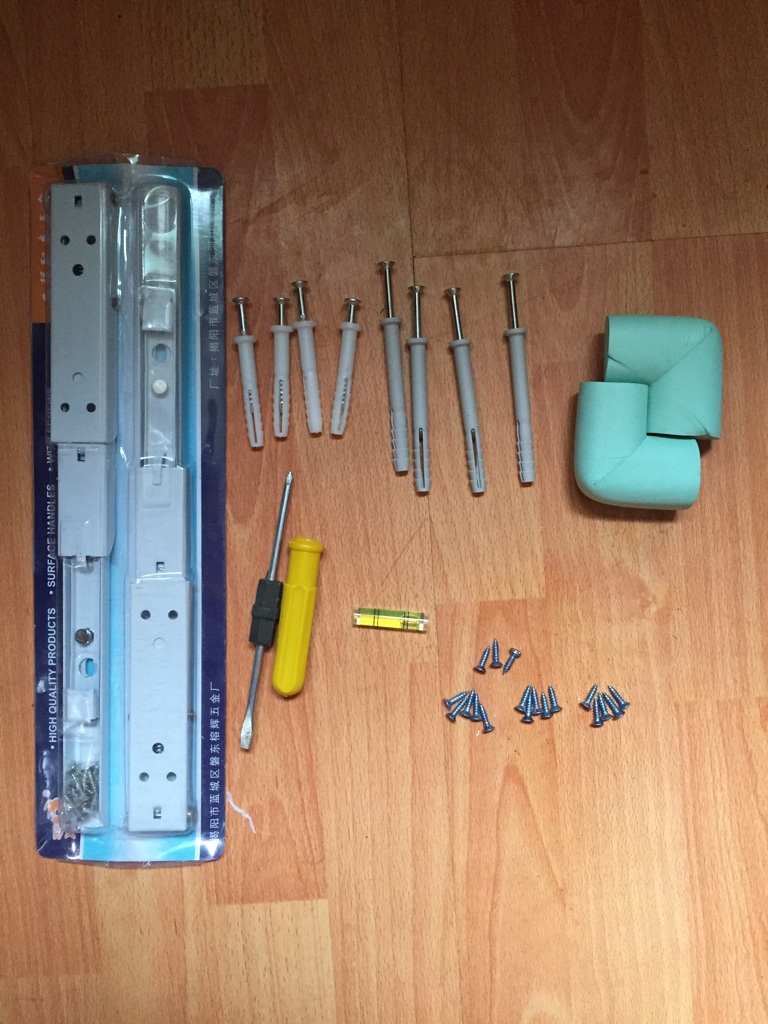

花了一个小时时间认真研读了说明书之后,淘宝上订的挂桌就送到了。除了一块桌板、两只支架并螺丝等物,卖家还很贴心地附上了一支做工粗糙堪比史丹利百得的双头螺丝刀。

淘宝的安装说明不同于博世的说明书,力求友好,简洁,以及傻叉都能在不耐烦之前读懂。按照它的指示,我在桌板上画好了打孔的记号。

没有护目镜,我找了泳镜戴上。按照说明书的方法安装好电钻握柄,打开电钻,调到正常钻一档。当然打开前没有忘记发张自拍到朋友圈。

电钻的震动没有我想象中激烈,且可以轻松调整力度,我由是得以轻松掌握。然则用电钻拧螺丝并不如演示视频中那般顺滑,三合板竟很坚固,螺丝一时进不去,只在表面滑来滑去。我当然不会傻到用手去扶,机智的我用栓电钻电线的小塑料绳固定螺丝然后再用电钻钻。

还是不行,我发起狠来,那锤子对着螺丝狠命敲两下,螺丝嵌进去一些,然后再钻,顺利钻进去。

我大喜过望。这时候朋友圈的照片已经收到不少评论。制造业的候选人们纷纷发表专业意见。有人说,16RE对不对?(其实是600RE不过也很近了),有人说,是马来西亚产!(机身是马来西亚产,附件是国产),又有人说,这个钻不好拧螺丝。我答,没螺口就敲进去一些再钻,有螺口就手拧几下再钻。

然后喜孜孜补充,我自己总结的。

我这才知道,在电动工具面前,一切手柄都是浮云,所以没在这套工具组里看到手柄,是很正常的。

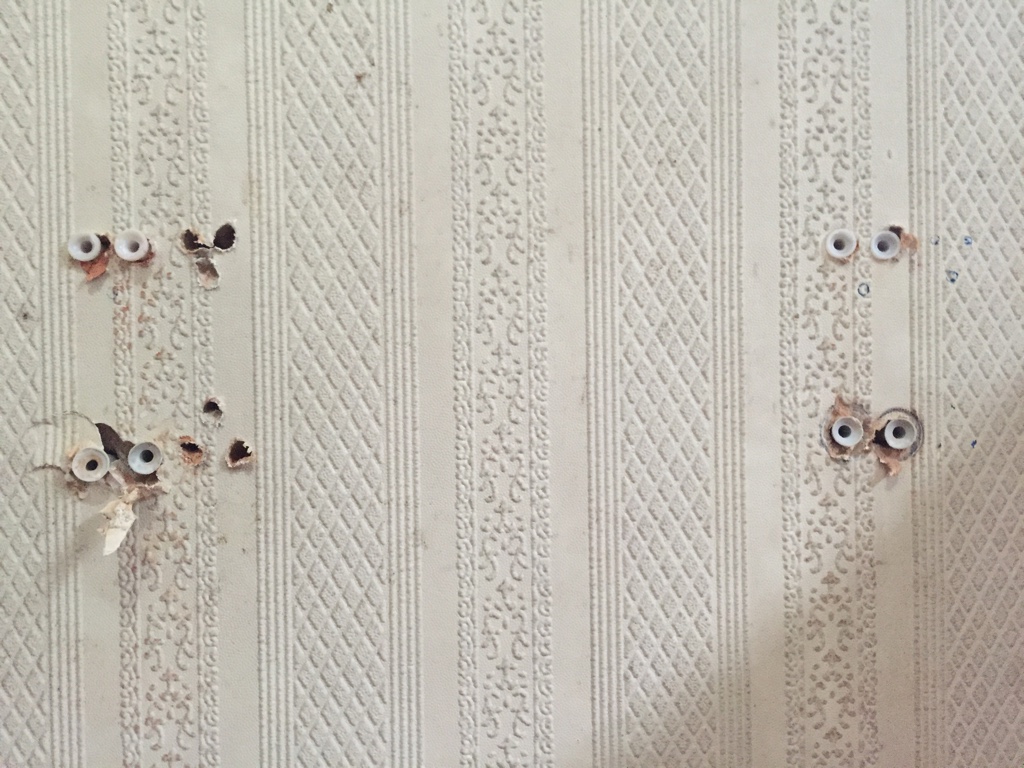

安装好了活动支架,接下来是钻墙时间。我卸下十字螺丝头——果然很烫!——换上8毫米普通钻头,顶在墙上,抿紧嘴巴,开始钻起来。甫一启动,就噗噜噜掉下很多墙灰。杨琳会杀了我的,我放下电钻匆匆地跑去厨房把刚才装挂桌支架的塑料纸盒子放在墙根盛着灰。

可是只钻了最多两厘米——白色墙灰后面打出红色墙灰就再也打不动了。我决定先打第二个孔,第一个孔回头再说,然后就坏了大事,因为第二个孔离第一个孔太近,而且力道没有掌握好,直接就打歪到第一个孔那里去了。good,这下房东会杀了我的。

只能另辟新地,我不屈不挠地又画了几个孔,继续钻。钻到红色粉末出来的时候,依旧钻不开。我已经满头大汗,腾出满是墙灰的手用手机搜索了一下“墙打不进”,居然有很多人提问。浏览了一会,结论是,换高硬度金属头,用冲击钻模式。我回头看看工具箱里的高硬度金属头,和我现在用的这个通体锃亮的头子不太一样,它表面粗糙暗哑,只在边缘处有隐约金属光,顶端锋利。

我把它换上去,顶在墙体上就觉得不一样,稍一用力尖锐的头子就破墙而入,而此刻我还没启动呢。

冲击钻的手感果然迥异,但要想钻透红色砖墙依旧不容易。这个时候如果有旁观者录下我的模样,一定是一个杀红了眼的电钻战士——穿着短裤背心,满身灰尘和机油,戴着泳镜,耳朵里塞着纸巾,满脸狰狞地把冲击钻往墙里塞,墙土噗噜噜掉落。可惜这个时候只有狗弟把我疯狂的样子看在眼里,它背对着我躺在不远处睡觉,听见冲击钻的巨响只是回过头来略带惊异和嫌弃地看了我一眼,叹了口气又继续睡去了。

八个孔最终一一被我打通并插入膨胀螺丝。这原也是个体力活,我把冰箱里昨天剩的炒面拿出来吸吸溜溜地吃完,累得不想动。但挂桌还没安上,蛐蛐还需努力。我把挂桌顶在头上,把支架上的孔一点点地对准墙上的孔,结果是,并不能对准。

对这个结果我也并不十分意外。潦潦草草地拿电钻把长丝打进墙,顺利打进膨胀螺栓的不超过两个,还有几个都打在了膨胀螺丝和墙中间的缝里,还有几个孔,干脆什么都打不进。

我对这个结果也不意外。从小我就不是一个精于手工的人,没有耐心,粗枝大叶。但对于这个结果我已经很满意了。我用博世13毫米冲击钻为自己搭了一个可折叠的挂桌子,这个挂桌挂在我的写字台旁边。这样我在看python的时候,电脑就可以摆在旁边,当我需要实战敲代码,挪一下椅子就行。

而且操作这等利器,我居然没有弄伤自己。除了看说明书的时候被说明书上的订书钉扎到指甲缝里去了。

Protected: 我和你说

江湖夜雨

我和老冯在微信里约见面的地方。他把光华楼打成了黄瓜楼。我于是下班后来黄瓜楼找他。十号线依旧冷得像冰箱,我看看车厢玻璃镜中自己,旧衣服,头发没有仔细梳理,大眼袋。从地铁里钻出来是傍晚,心情最放松最惆怅的时候。天色玻璃蓝,飘着几朵大云,霓虹灯已亮起,伴随滴滴叭叭的鸣笛和自行车铃,周围都是年轻的聪明的面孔。又来五角场了。五角场还是五角场,我还是我。我忍不住叹气。

最喜欢的质馆咖啡也开到了政通路,色调似乎为迎合学生子,变成淡蓝色,只是没什么人。市区里的质馆,下午往往难寻带插头的佳座一个。

我走到政通路尽头,正好看见老冯也走过来,他穿了一件印有千与千寻里的无脸男头像的黑色T恤,和他的大头相得益彰。我们于是沿着国定路跨过恶臭小河,走到大学路上去。在国定路和政民路的交叉口,我和老冯说,但诚刚来上海,我们在这里,眼睁睁看着一起车祸夺走一条性命。我没告诉他那是我唯一一次近距离接触死神。也没告诉他,最近的焦虑症与死亡有关。

认识老冯有六年,他的模样未曾变过。大头,穿最简单的衣服,心满意足的笑容,拎着布袋子,里面多半装着一本书。上次见面也是,上次见面就是在周末,我在闵行区图书馆给一个朋友参与制作的小话剧跑龙套。

刘帅和他的中国装束复原小组小有名气。有时候他会叫我去做模特。距离我上次去拍照片已有三四年。这次去,他说穿中唐时候的。我从深渊一般的焦虑症中恢复了一些,就整理了一下状态去了。原来是一出讲唐宋诗歌、尺八和服章的小话剧,刘帅和他的团队,负责服章这一章节和整场服装的技术支持。我的任务就是穿中唐的高腰襦裙走一圈。

刘帅从来不把自己的作品叫汉服,也和汉服圈子保持着疏远的距离——他把自己定位成严肃的学术派。这令我觉得舒服,也愿意去帮忙。我清醒地意识到我并不喜欢汉服运动,也常常在反思自己当年组织的一些活动。

化妆师帮我上妆,一层一层地涂抹色号很浅的粉底,然后在眼周打上饱和度很高的腮红。我很清晰地感受着这一切,年轻化妆师美瞳后面专注的眼睛,微张的唇,淡淡的口气。海绵饱蘸粉底和水,在脸部涂饰,凉得有点痛,从鼻子到脸颊。然后是毛刷,干燥的毛刷,轻轻拂过。接着是尖锐的眼线笔,像钝刀一样切割着我的上眼睑。我很仔细地感受这一切——尽管并不十分舒服。最近的焦虑症和死亡有关,我的感官变得空前敏感,好像是知道自己即将溺水时的大口呼吸,痛也好过没有。

我的皮肤非常不喜欢化妆品,它用起皮的方式抗议粉底的遮盖。化妆师不得不隔一会儿就盖一层。中间梳头的时候,刘帅进来过一次,见到我,大失所望,你瘦了。瘦了中唐的衣服就撑不起来了!我看周围的模特,可不是,都有一张丰腴的,把腮红撑得饱饱的脸蛋。我又看看镜中自己,苍白粉底下有一张颧骨高起、两眼失神的脸孔。

这场莫名其妙的焦虑症几乎摧毁了之前的那个我。大脑像失去控制一样飞速运转,为一个不可能的问题设想各种可能的答案,然而结果是“bzzz, ERROR”,“bzzz, ERROR”,“bzzz, ERROR”……最后筋疲力尽,却还没蓝屏。第一次希望大脑可以降频,和往常一样只去想一些呆傻的问题,譬如“一会儿吃什么”。

参演话剧的时候我已经好了一些。我在化妆间里听其他模特还有化妆师在聊天,他们有时候聊天,有时候唱《皂罗袍》,声音极美。我却无心欣赏。襦裙已经穿在身上,系带扎得很紧,微微有胸闷的感觉。我心里大概清楚,这是我最后一次和过去的汉服有联系了吧。

我不是一个固执己见的人,过去错了就错了,承认或推翻都没什么不好。只是会为逝去的时间而心痛。譬如汉服,我喜欢它的美,却在一些不美的地方花去太多时间。我的理性会敦促我修正,我的感情会哀悼我的时间。好在我不会投入太多到“沉没成本”当中。年纪越大,越难改变想法,大概就是“沉没成本”效应。

前几天妈妈来看望我,我随手套了一件旧运动服下楼遛狗。妈妈当时就崩溃了,那是你大一时候穿的衣服啊,都穿了十年了,你现在怎么过得那么潦倒?困扰我的不是她说我过得潦倒,而是恍然惊觉时光已经过去十年。而我还以为自己年岁尚幼。这十年好像是一眨眼就过去的,我到底做了什么?到底浪费了多少时间,乃至令我有穿越漆黑隧道倏忽抵达终点的感觉?

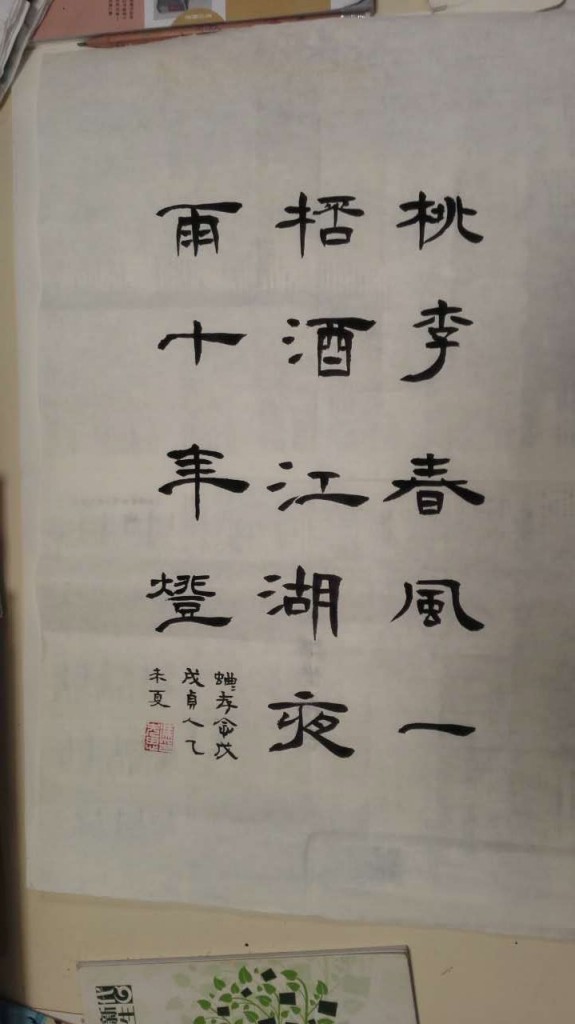

这种时间飞速流逝的感觉令我全身发冷。我面无表情地顶着发髻,穿着华服,坐在一堆唐宋的人影中间,想着这些问题。老冯在来这里看我的路上,他发来一张照片。那是送给我的一幅字。

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

十年,又是一个十年。当年前我们在青春中喝酒,一晃眼十年过去,我在江湖漂泊。我想起第一次在汪少华老师的训诂学课上见到老冯,他像一枚土豆,提溜着布包,表情始终是心满意足的。后来我们还一起上小艳姐的敦煌变文课。我们去吃他最爱吃的河南烩面。我们去图书馆看古籍。他看了很久,我装模作样看了一会《方言》,就睡着了。后来我们出去找图书馆旁边很有名的一家包子铺,结果看到一个破败的关门的店面。

也曾在书桌前伏案读书写字,也曾带着小马扎去听最好的讲座,也曾和一群朋友在酒吧里喝酒唱歌闹到深夜,也曾因为好胜心去玩一个通关游戏,也曾花很多时间琢磨一个完美的自拍角度。当时的快乐似乎是一样的,但现在想来,我最怀念的却是认真读书和深深思考的时光——在图书馆中经窗外绿叶过滤的阳光中的静谧下午,那似乎是一种永恒。

老冯给我这幅字,是因为他今年博士毕业,就要去中山大学教书了。我恍然想起很久没见到老冯了,这一次见面,竟然是要告别。

我突然意识到这十年自己犯了一个巨大错误——在最宝贵的青春时间中,我投入了巨大时间和精力去满足虚荣心,和争取虚无缥缈的认同,却忽略自己身边那么多像老冯这样优秀的可爱的朋友。他们受过良好教育却从不张扬,为人谦和却不软弱,口袋里未必有钱,却有颜回之德。而这样的人,大多秉承君子之交的原则,并不以天天腻在一起为友情。而我,则知道就算隔半年不见这些好友,见面依旧倾盖如故把盏言欢,便把每天的点滴时间,用来对付眼下不喜欢的人,不喜欢的事。

这是对时间的大不敬。我久久地看着老冯秀气的隶书,眼泪模糊了视线,感受到一种比刚才眼线笔戳在眼睑上还要难受的痛。后悔,悲伤,感慨,幸运,五味杂陈。

这是一个现在发现还来得及的教训,今后不会把宝贵的时间用来去取悦自己不喜欢的陌生人,或去试图让不喜欢自己的陌生人改变。宝贵的时间应当用来和朋友们在一起。分享一本好书,一起走一段路,或者只是相视而笑,都令时间流逝不再面目可憎。

老冯后来来见了我一面,我穿着高腰襦裙,画着面具一样的妆容,头上顶着硕大发髻。他忍不住笑了,掏出手机来要合影。立着聊了一会,他就要走了。我很愧疚,让他赶过来看我,我却不能和他一起吃晚饭。遂约工作日晚上,我去复旦找他。

不能和老冯一起吃晚饭是因为约好了程序猿啊黄。他知我被焦虑症折磨,带我去外滩吃了中东的甜点和塔吉锅,还特地用印有奥普浴霸字样的一升的不锈钢保温杯给我带了他自己做的好喝到炸裂的酥油茶。啊黄是一个我很钦佩的朋友。网上没一句正经话,但认识他本尊就知道他是个为人极有风度却也从不矫揉造作的君子。热爱敲代码和吃东西,以及逛展览馆。活得很认真,认真得怡然自得。和他吃饭我都不好意思直接问他关于死亡焦虑的问题——好像问他这种问题都是在惊扰一只正恬淡啄毛的鹭鸶。最终我笑眯眯地拍拍他背说,我要经常和你们这些很好的人在一起。他正在认真地吃塔吉锅里的无花果,闻言愣了愣,然后点点头,什么也没说。整场下午茶加晚饭我也没再被焦虑症bother。

和老冯约好的周三,因为我钥匙忘带,推到周四。于是周四这个惬意的孟夏晚上。我和老冯悠然走在大学路。大学路比我在复旦的时候热闹了许多。数不清的小摊子,学生们在里面快乐地吃烤串喝酒。他们真好,什么都没有,却拥有全世界。我努力安慰自己,好歹也是和朋友吃过很多次阿康烧烤了,没有虚度。记得第一次见到小新,也是在阿康吃烧烤。

路上有拉胡琴唱歌的艺人,唱着地方戏,我掏出一把角子给了他。

和小新认识就像和你认识一样。我对老冯说。第一次见面就好像已经认识很久了,聊的东西熟门熟路。还有但诚啦,XX啦。我掰着指头数了几个。认识很久以后再回想当初什么时候认识的,就是想不起来,好像互相认识这种事是盘古开天地的时候就有的,天经地义的事。你说,这世界是不是真有前世呢。老冯笑了,没说话。

我带老冯去吃一家我以前在另外一家分店吃过的陕西面馆。这个面馆是我为了学做甑糕专门跑去的。有段时间Karlan挠心抓肺地想吃家里做的甑糕,奈何在美帝,嘴长莫及。甑糕是个什么东西,我从来没吃过。只得满上海找有卖甑糕的地方,去尝一尝,然后回来试着做一下,写成菜谱发给Karlan,令他在美帝不那么suffer。后来在一个雨夜去了一个卖甑糕的陕西小面馆子,原来甑糕就是大锅版的蜜枣粽子啊,我大失所望。那里的肉夹馍也不好,臊子面的面条居然是圆的。但是我看到大学路上有分店,老冯又对面来者不拒,兴许他爱吃呢,就领着他去了。

开在大学路上的一个一居室里,这家店人居然很多。服务生看到我们两个,张望半天,指着一个已经坐了两人的四人座说,你们拼一下吧。我和老冯都不讲究,就快乐地走过去坐下说话了。老冯本来坐在我对面,但我指指我旁边的位置说,老冯你坐这儿!这儿好说话!老冯又坐在了旁边,然后快乐地说,这是首席诶。

老冯说他中午帮师妹看孩子,“那孩子已经会动了。”老冯说——老冯最喜欢小孩子——看完孩子和师妹一起去南区吃饭。三个人就老冯一个人吃,吃了两个菜一份饭,再吃不下了。我说随便吃点吧,都是你爱吃的面。等菜的间隙里老冯和我说他的打算,到底是留在上海去出版社工作,还是去中大做青椒。

聊来聊去不免提到旧友。但诚现在出版社,算是修成正果,今天飞日本见女友,明天去香港出差三联。又说到中心和古籍所的几位同学老师,老冯便拿出手机给我看他前几天拍的毕业照。我看见了很多熟悉的脸,金针菇孙挠挠,现在浙大博后,小艳姐,当然还在复旦教敦煌变文,陈小花在坐月子自然没有上镜,但不用上镜也知道她最近怎么样。老冯给我看了一圈,忽然叹了口气说没有和我拍照。我楞了一下,笑着说,我毕业的时候,和你拍了呢。老冯说,我那时候没穿着学位服呢。

正聊着,拌面筋上来了。老冯突然对同桌的那对食客说,你们来点儿吧,我们吃不掉了。那两人吓了一跳,女的说,谢谢,我们吃饱了。老冯依旧自来熟,央道,别客气,真的,我们都吃过了。

我觉得有点尴尬,此刻只好眼观鼻鼻观心。最后看两方拉锯没完没了,就圆场道,我们就放这儿,你们要吃的话随便夹好了。

坐我斜对面的那个男的突然问我,你是瞿秋石?

我吓了一跳。老冯幸灾乐祸道,遇到粉丝了。男的说,学姐,我是安刚啊。

我差点飙泪。居然是四年未见的师弟。师弟考研失利后,在复旦旁边住了一段时间,我去看过他,一起吃了饭,还塞给他一只我没法养的猫。后来QQ用得少了,就渐渐断了联络。他见到我第二句话是,居然这么巧。第三句话是,那只猫我弄丢了。

我给老冯介绍,这是当年想考中文系的师弟。安刚说,还记得郑建飞吗?他读博了!我恍然记得他有一个好友,却不记得具体名字,正在沉吟,老冯说,我知道他,先跟了陈尚君,然后是刘钊。安刚大惊失色,你怎么认识他?我笑道,复旦中文那么小,老冯在里面呆了多少年。

安刚说起先不确定是不是我,听到我们在聊但诚,遂试探着叫了我。他也是认识但诚的。

满席尽欢。据说安刚也是第一次来这个小馆子——他也是陕西人。深陷虚无主义痛苦的我,好像又开始相信一种虚无缥缈的所谓“命运”了。

吃完饭我掏钱买单,口袋里还剩下三个角子,刚好付清零头。老冯见此,递给我一个角子,说,万一又遇到拉胡琴的呢?

吃完饭老冯送我去地铁站,我们又沿着大学路往地铁站方向走,有一搭没一搭地聊着都认识的一些朋友老师。五角场每个夜晚都青春奢侈得令人战栗,快乐的晚风,blingbling的霓虹灯,擦肩而过的学生。我搭着老冯的肩,感到一阵阵快乐和轻松,焦虑和抑郁好像在很远很远的地方了。

快走到地铁站的时候,还真的又遇到一个拉胡琴的艺人,穿斜襟地大衫,唱粗糙的地方戏。对面花坛上坐着一个大叔,心不在焉地听着。艺人就对着他唱,旁若无人,周遭都是背景。我把老冯先前给我的那个角子投给他,两人立着听了一会。

今天我坐在建国西路的一个小洋房里,面对着微笑的心理咨询师,我说,“之前的强烈焦虑情绪中,有一种情绪是好像脑子里绑着一颗定时炸弹,tick tick地报时,我的神经绷得紧紧,好像在这有限的时间里,做什么都是在浪费这宝贵时间。我不知道要做什么,因而时间在犹豫中荒度,我更加紧张,几欲嚎啕。这种恶性循环令人崩溃。

“然而和朋友们在一起说话,会感觉轻松快乐,按理说快乐的时间过得快,煎熬的时间过得慢。但同样长度的时间里,相比较煎熬的时间,快乐的时间更让我觉得充盈、满足、不后悔。”

乱想

凡不能毁灭我的,必使我强大。(废话,但是万一把我毁灭了呢)

此刻最令我痛苦的,是发现自我的存在,和自我的必然毁灭。如果有造物主,它为什么要毁灭一个有自我意识的东西?

总结一下最近的概括。我有两个世界观。世界观1, 世界是物理的;世界观2,我是打不死的小强。某天我的潜意识趁我半睡半醒,偷偷拿世界观2去撞世界观1,现在我怀里抱着稀巴烂的世界观2的尸体嚎啕大哭,接受不能。

时间过得太快,一转眼一天过去。一想起这个,就像头上绑着一枚正在tick tick倒计时的定时炸弹。

看了程浩的文章和事迹。“但是我必须坚持写作这个行为,因为我不想让自己身上的伤痕变得毫无意义。”